食農講座

有機栽培跟害蟲SayOut

「研究報導指出,氣候溫度上升將造成害蟲大量蠶食農作物。」

而在全球氣候暖化逐漸加重的情形之下,永續農業的發展對於人類的未來更是必須且重要的課題。

有機農業的目的是要適當保護有益昆蟲以及各種天敵動物和微生物族群,利用生物間相抗衡的功能牽制害蟲的繁衍,以達到自然生態平衡,使作物不受到嚴重傷害。其防治方式約可分為栽培防治、物理防治、生物防治與自然農藥防治等四種。有機栽培強調「預防」勝於「治療」。栽種過程中最令人困擾的無非就是惱人的蟲蟲危機。本場講座特別邀請中興大學昆蟲學系的段淑人教授,來為大家解開煩人的害蟲問題。

|知己知彼,百戰百勝

原本生硬的理論講座,段教授卻能用生動有趣的案例及方式,來教導農友們該如何對症處置這些蟲子們,又不會危害我們的自然環境。首要步驟,要先認識敵人,摸透了蟲子們的底細才有辦法知道怎麼一舉殲滅他們。講座當日老師也帶來了許多防治資材,有物理性質的抓捕工具、也有害蟲的生物天敵等等,讓農友們對於害蟲的防禦有更多的認識。

|無所不在的蟲子大軍

每種昆蟲都有其特有的生活習慣與生長特性,像是喜歡住在土縫的斜紋夜盜蛾幼蟲,白天都在休息,等到了黃昏才開始出沒,常常一夜之間菜就消失得無影無蹤,有小農打趣地說:「隔天發現菜都不見了,還懷疑自己是不是沒有種下蔬菜!」;或是能夠孤雌生殖的蚜蟲及雌雄同體的介殼蟲,一個沒注意,其產卵的速度及數量更是快到來不及消滅它們,只能整株移除。病蟲害資料庫

老師更提到除了誘殺防治之外,當植株受到病菌或是害蟲的危害,必須馬上做移除,最好的方式是把這些受害蟲為害的植株放入大黑塑膠袋裡綁起來曝曬,藉由太陽的高溫殺死害蟲。過去有的小農會直接將這些壞掉的蔬果丟棄在正常的植栽周圍,或是掩埋進田裡,想說當作有機綠肥一舉數得,但殊不知這些蟲子大軍們或是病菌便會迅速地蔓延到整個田區,最後付之一炬,得不償失。因此,務必有效的移除這些罹病或受蟲為害的植株,才能達到更良好的防治效果。植物保護資訊系統

有機耕作是條辛苦的道路,但卻是一條可以走得長遠的路。

我們應該以生態平衡為重心,使用自然友善的耕作方式來減少病蟲害對農作物的影響,減少過量農藥化肥的施用,保護有益昆蟲及各種天敵動物和微生物族群,利用生物間相抗衡的功能,進而抑制害蟲的繁衍,以達到自然生態平衡,創造永續的農業生態系統。

|提高防治效果的方式

- 加強田間管理

- 去除生病的植株或病果

- 移除受蟲為害的枝幹或果粒

- 同區域內採共同防治

- 注意綠肥害蟲或休耕田地

輕鬆種好田|有機液態肥實作教學

現代農業環境的改變,農民們期望五谷豐登,消費者更希望它們買到外觀美麗又健康的農產品。作物的生長除了依賴土壤本身的肥力,還需要有效的施肥和灌溉,其中氮、磷、鉀是土壤中不可或缺的營養元素。然而,不同的天然環境造就了不同的土壤特性,這些土壤中的養分並不總是足以滿足作物的生長需求。

|化學肥料造成的環境問題

市面上的農作物肥料百百種,但琳琅滿目的化學成份卻是一個可怕的汙染源,雖然使用化學肥料可以使作物產量劇增,卻也引起許多環境問題。長期單一施用化學肥料,土壤上的有機質無法及時補充,一經大雨沖刷土質就容易造成結構崩壞,便可能引起土壤龜裂的現象。此外,當氮肥的施用速度超過植物的吸收速度時,當這些氮被沖進河流與海洋時,將使藻類大量繁殖,最終導致水中氧氣不足,魚類死亡。俗語說:「又要馬兒長得好,又要馬兒不吃草」,那我們的作物要怎樣才能讓它長得健康,對環境又不會造成污染呢?!

答案也許在於回歸自然,選擇更永續的農業耕作方法......

|有機肥料

本活動特別邀請臺南區農業改良場的黃瑞彰分場長,跟大家說明「有機液態肥及堆肥」的正確製作及施用方式,讓我們的農作物都能長得頭好壯壯,同時也能讓我們的土地與環境都能更健康及安全。場長說「有機液肥」與「固態堆肥」是兩種常見的有機肥料,對於農業及環境都有顯著的益處。

有機液肥:優點在於能迅速為植物提供營養,尤其是在植物生長期,有機液肥能迅速被植物吸收,促進根部健康及植物生長。此外,液肥還有助於改善土壤的微生物活性,增加土壤的肥力,從而提升植物的抗病能力。

固態堆肥:則是將有機廢棄物如樹葉、草屑、廚餘等進行自然分解後形成的肥料。堆肥不僅能改善土壤結構,增加土壤中的有機質,還能促進土壤中有益微生物的繁殖,長期使用能使土壤更加疏鬆,提升保水性和透氣性。此外,堆肥還能減少對化學肥料的依賴,減少土壤和水源的污染。

|永續健康的未來環境

從環境的角度來看,有機液肥與堆肥無疑是大自然賜予我們的寶藏。這些天然肥料能有效減少廢棄物的排放,減輕垃圾掩埋場的負擔,更能顯著降低溫室氣體的排放。選擇有機友善的耕作方式不僅是為了作物的健康,更是為了保護我們共同的生態環境系統,推動永續的農業發展,這也正是應對全球氣候變遷的重要方式。

我們不必依賴化學肥料來追求農作物的高產量。事實證明,有機友善的耕作方式同樣能提升作物的質量與產量。農業是我們生活中不可或缺的一部分,它關乎我們的健康,也關乎地球的未來。透過有機友善耕作,我們能為自己與下一代創造一個更健康、永續的生活環境。

此外,臺灣各地的農業改良場還提供免費的土壤與植體營養診斷分析服務,這是農民們不可多得的資源。透過這些專業的分析,小農們能更精確地了解土壤與作物的需求,對症下藥,讓土地變得更肥沃,作物生長更旺盛。這不僅是對土地的尊重,也是對生活的負責。在我們每個人的心中種下一顆綠色的希望種子,一同為這片土地的健康盡一份心。

節氣盛事·食農殿堂|自家莊園-廖竑亮

有陽光的灑脫,有溫度的故事,有生命的農場,廖竑亮夫婦照顧了這片土地上的生命,也找回曾經的味覺記憶-梨仔瓜。

2011年,竑亮帶著小希一同回到雲林,是決心也是冒險。雖然兩人都不是農業本科,但對於這片土地的情感遠遠超過住在都市的我們,更努力的改變老一輩的刻版印象,加入無毒友善耕作,為自己,也為環境而努力前進。

「23元的存款簿」

每一次的失敗都是成長的養分。返鄉那年,堅持使用無毒耕作的方式種植了黑柿大番茄,還被附近鄰居笑傻,雖然第一次的收成從原本預計的3,500顆到最後只收成了1,200顆,但竑亮說他還是小心翼翼地呵護著這些番茄,並裝箱送到了台北果菜市場進行銷售拍賣。等待了幾天,在刷下農會簿子的那一刻,他還反覆刷了幾次存款簿確認,3大箱的無毒黑柿大番茄卻僅換得了「23」元的數字,連一個紙箱的錢都不夠用。堅持無毒友善的生產方式並沒有錯,那錯在了哪裡?錯在這樣的生產方式對這片土地產生的良善價值並未被消費者所看見。

「找回瓜的氣味」

走訪一趟自家莊園,農場裡有好多種瓜,不同種類的瓜甜度不同,風味也不同,記憶中的香氣滋味更不盡相同。曾經有一種瓜叫做梨仔瓜,是4、5年級生的兒時回憶,也撫育了過去60年代許多農家孩子們的教育成長。梨仔瓜過去產於雲林二崙、崙背一帶,在一期稻作收割後,農家們會在一二期的稻作中間(約莫暑假)耕作梨仔瓜,因其生長快速,便成為籌措孩子下半年學費的經濟來源。但農業改良之下,其他瓜類的甜度更高,也讓梨仔瓜逐漸消失在臺灣的農村社會中。因此竑亮希望種回過去那外表金黃、果肉白晰的梨仔瓜,記憶中那散發獨特的淡雅香氣與風味的瓜,並以「一株一果」的網室栽培方式,提升既有的瓜果品質,找回梨仔瓜的過去與人們的回憶,更賦予它新的價值與生命。「在料理中品味文學」

位於雲林虎尾阿義廚房的文學廚師-蘇量義,訴說著二十四節氣的季節變化,暢談著料理中的文學涵養,不管是吃起來或是聽起來都是那麼的令人津津有味,更加耐人尋味。轉譯料理有很多種方式,無論是烹煮方式的不同、料理擺盤或是食材本身。每一本文學都有它想傳達的意義,每一道料理也會有廚師想呈現的心境與故事。當我們吃對了一道料理就像讀懂了一本書,那種豁然開朗發自內心的肯定與贊同,即使是簡單的梨仔瓜蔬果沙拉,也像是在閱讀文學般的學習料理與體悟人生。「養地又養生」

我們總在盛夏中享受那瓜果的美味,卻未曾了解那陽光、土地及節氣所帶來的季節變化。許裕堂中醫師說著自然節氣的運行,從農曆四月的立夏,再到農曆六月的大暑,節氣的改變引領著不同作物適應生長,而配合季節,順應節氣來養生,對人體的健康更有極大的助益。俗話說「民以食為天」,因應節氣來飲食,便是展現其先人的智慧。跟著季節而食,跟著土地而生,更能回應在地,發現家鄉的好滋味喔!「在地食材‧美味料理」

每道料理拆解成每樣作物,才能發現其純粹的美好滋味,但當其放在一起成為一道料理,卻能展現每道料理全新的形象與風味。阿義廚師說:「每道料理都有它的故事,參雜著土地的情感,隱匿著農民的甘苦,有了故事成為佐料,讓這道料理更多了份文化味蕾。」從挑選食材下手,選用在地,維持農地的生產力,選擇友善,照看土地的生命,讓食物變得更加健康,每一次的料理都將變得獨特而永續。

節氣盛事·食農殿堂|旭海安塑-黃國良

第33屆神農獎得主黃國良先生說:「問我養什麼? 我有點難回答你。」

因為我們做的是生物鏈養殖法,從濾食者,養到掠食者,彼此環環相扣。這是超越無毒養殖,超越生態養殖,就連國際知名科學頻道DISCOVERY也二度來訪!若沒親眼目睹,還真不知道長的很MAN全身肌肉的「虱目魚」長怎樣,

真是如良哥所說怪物級的存在阿。

「單一物種消耗單一元素,加速土地貧瘠。」

大部分的養殖戶都會針對單一物種進行飼養,但這樣只會一直消耗單一元素,也只會讓這片土地越來越貧瘠,畢竟它只能孕育一種生命,無論是單一物種的強大或是衰退,對於環境生態都不是件好事,而對於養殖戶或農友們的經營或生產也只會愈加困難。大部分的農漁夫可能作物或魚苗生病了就用藥,「因為用藥,不用時間等待!」

阿良哥說:「慣行這件事本身並沒有錯,它最大的錯誤,是農漁夫對用藥知識的缺乏及觀念的不足,不懂做了這些事情,會對於人們或是環境造成多大的傷害。」

所以阿良哥說最一開始要從事生物鏈養殖的時候,便趁父親不在的時候放了虱目魚的魚苗,同時也丟了幾尾石斑進去...他養了大型掠食者,自然地吃掉生病游不快的魚蝦,當然就不需要用藥,同時也養了當作飼料的小魚、白蝦,讓池子裡自然的形成食物鏈。

阿良哥笑著說:「當然一開始也會歷經失敗,就是池子裡到最後什麼都沒有,爸爸氣得一整年不跟他說話。」

但現在阿良哥的生物鏈養殖也已經從一開始的7種生態物種,到現在的40幾種.......。

「養魚,養水,養土」

養魚之前,必須養水,但養水之前,更必須養土。無論是水質的調整,土質的改善,或是食物鏈的平衡,都需要時間去等待。一般養殖池一年中有11個月蓄養虱目魚,而阿良哥的魚池卻只有5~6個月養魚,他們選擇將剩餘的時間還給土地與大海,打造最友善的養殖環境。

阿良哥說:「希望讓每位中小學生都能吃到國產魚,而不是國外的飼料魚加工品。」

臺灣是海島型國家,擁有豐富的漁產資源,但他更希望孩子們能吃到好的食材,當然也能用最簡單的料理方式吃到最原始的風味。生態廚師張文騰說:「用乾煎的方式直接料理,便能吃到最自然的風味,希望在每一個地方都能吃到最在地的產物。」阿良哥也說了,孩子們只有吃過,才會知道什麼是好的味道,那才是回應這片土地最實際的方式。

「自然節氣,當季食材」

春夏秋冬,24節氣的季節中,透過張米淇中醫師的分享,我們了解了節氣的變化,認識了當季食材,搭配了美食烹煮,更知道該如何運用正確的方式來飲食,也才能讓我們在每個季節吃對食物喔!

「自然而然,為土地盡份心力」

我在想,人很多時候決定返鄉是一種契機,為了家人或是為了自己,但我們為這塊土地所盡的一份心力,卻是我們每個人應盡的責任與義務。

旭海安塑水產:「生產者提供安心食材,就像旭日東昇一樣,自然而然,理所當然。」

其實不管是養殖或是種植,我們使用這片土地,利用這裡的自然資源,本就該讓它能維持既有的生態樣貌,而「阿古力社會企業」也希望盡我們的一份力量,持續推動擴展有機友善耕作面積,就像阿良哥,我們都在用不同的方式重新找回土地的生命力,一同讓我們的環境永續,物種生生不息。

參與式保障系統(PGS)系列講座(一般場)

🌱友善糧田.好食農村有機(友善)知多少?🌱

你會不會時常覺得「環境永續」好像是離我們很遙遠的議題?或是不知道如何實踐呢?其實從生活中的消費選擇就可以!

近年來,耕作方式對土地更加永續的有機友善食材成為消費者越來越熱衷的選擇,市面上的品項這麼多,「有機」和「友善」怎麼分別?產銷履歷又要怎麼看呢?這次我們邀請到 248農學市集-楊儒門創辦人,來跟大家分享有機(友善)農業的甘苦,也帶來城市裡的農學市集經驗,讓大家從消費者的角度對於「農」有更多想像!

6年級生彰化人楊儒門,說著他到新北市經營「248農學市集」,在金山投入友善耕作,持續20多年,說服農友一同加入契作友善耕作,以「里山」的精神進行實踐,以人類生活方式與大自然彼此共生共存,形成永續生態鏈,打造水稻梯田及生態池,找回過去傳統農村的水牛耕田,更推行食農教育體驗活動。

帶領一群契作農友們推行著食農教育,看著孩子們努力的學習著,該如何還給這片土地乾淨的未來,以此帶給農友們更美好的生活,一段段友善耕作故事的分享,都是希望讓來聆聽講座的每一位朋友都能重新認識生態農業,了解有機友善耕作對於環境永續的重要性。

參與式保障系統(PGS)系列講座(專業場)

🌱友善糧田.好食農村有機(友善)知多少? 🌱

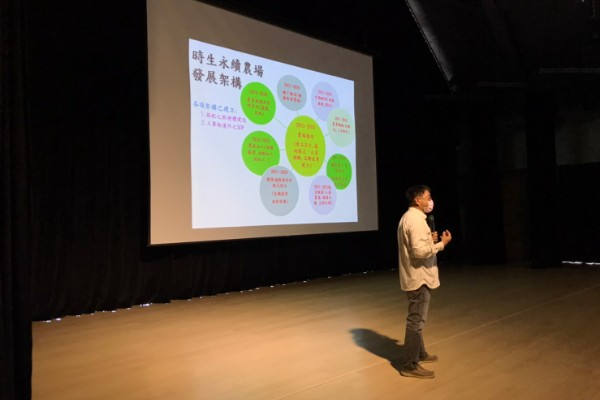

在歷經延期之後,我們總算迎來了期待已久的【有善良田・好時農村】有機(友善)知多少專業場的講座,李惟裕老師特地從台南上來,帶來長期推動有機農業的豐富經驗和農友及參與朋友們一起分享!

老師從台灣有機農業的發展脈絡出發,談起有機農業的經營管理、可能面臨的困難及各種解方,深入淺出的同時,也不藏私地將過去經營的經驗提供參與夥伴作為借鏡及學習。

為什麼會投入有機農業呢?李惟裕老師的經驗也和許多轉作有機的農友類似,因為以慣行農法噴灑農藥的耕作方式,不但沒有達到預期效果,更嚴重影響了自身的健康。於是老師一腳踏入了有機,也開啟了農場經營管理之路。

「畫出心目中的農場」是老師在輔導過程會給出的功課,從規劃自己的農場想像,引導農友們思考要種什麼?怎麼種?如何管理?要賣給誰?…同時也進一步思考,可能會遇到的挑戰如人力成本、分工方式、氣候因素等。

臺灣在推動食與農的教育或政策上常參考日本經驗,因應人口老化、勞動人口減少等問題而生的設施設備與科技輔助,都是我們可以借鏡的部分,畢竟未來的勞動人口只會越來越少,如何善用工具及管理方式,讓從農這件事對工作者和土地都更加友善、永續,是必須思考的功課!

「無論規模大小都要有計劃,先做好、才能夠慢慢做大!」老師如此鼓勵大家,尤其2019通過《有機農業促進法》後,有機農業已然成為未來發展的重點,雖然不容易,但相信有越來越多有志一同的農友加入有機友善的行列,我們能夠一起走得更遠!

謝謝時生永續農場 李惟裕老師精彩的分享,也特別謝謝農友王大哥帶來了自己栽種的有機水果小黃瓜跟大家分享,王大哥也是雲林有機農業的資深前輩喔!接下來基金會的開心農場也即將開耕,也歡迎大家走過路過都來看看!